入場者数10万人を超え、大好評で幕を閉じた「チームラボ 学ぶ!未来の遊園地と、花と共に生きる動物たち」展。

開催期間が夏休み期間中ということもあり、全国的にも有名なチームラボの特別展が大分で体験できるとあってか平日も多くの来場者で賑わっていました。

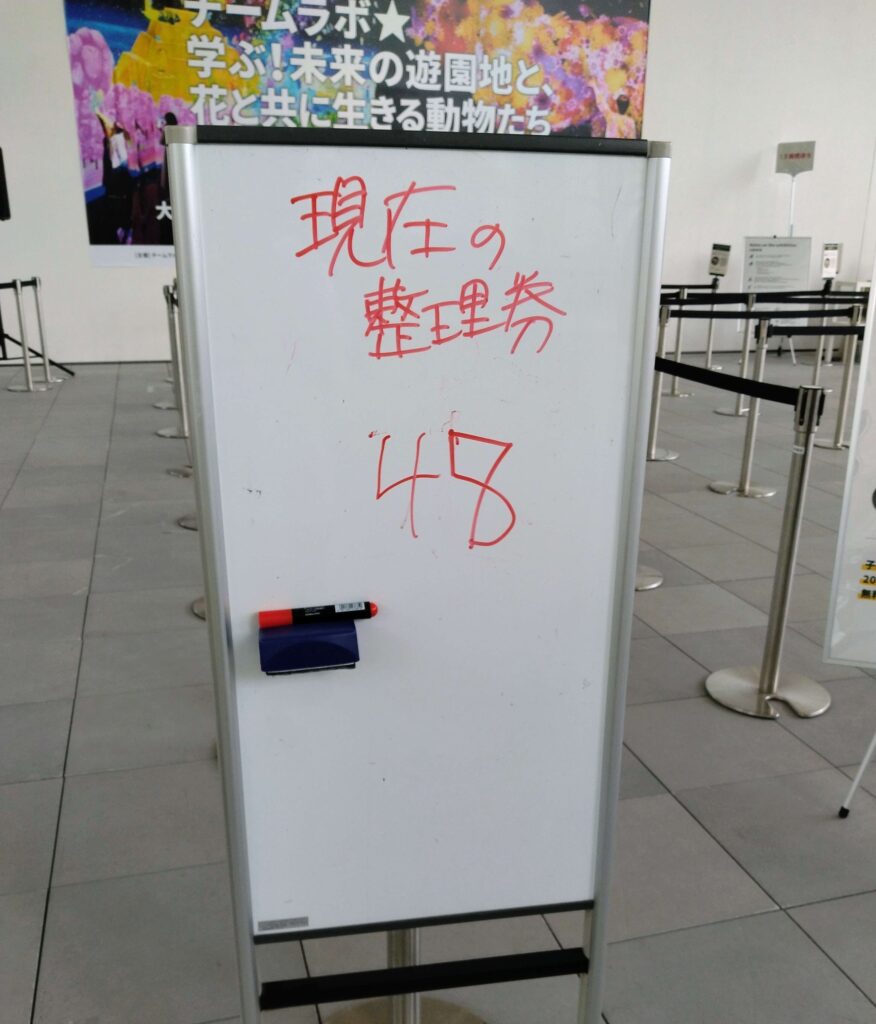

比較的平日夕方頃の入場がスムーズという公式アナウンスがなされたり、混雑している日によっては整理券の配布があったりするほど。

私は空いているであろうと目論んで閉幕間近の平日9/8(月)に訪れたのですが、その日も多くのご家族連れや友人同士で来たと思われるご婦人たちで賑わっていました。恐るべし。

「共創」をコンセプトにした謎の技術満載の展覧会を振りかえっていきましょう。

極彩色と子どもたちの歓声があふれる空間

用意されている用紙にオリジナルの配色や書き込みを加え、それを取り込んで画像処理するとその場でいきいきと動き出すという謎の仕掛けが施された作品。

目の前の動物にタッチすると、動物によって逃げたり羽ばたいたりするアクションをとります。どないなってんねや。

これらはデジタルサイネージに表示された画像ではなく、壁に映し出されている映像。天井近くに設置されているカメラとレーザーで人の動きを捉え、即座に反応するというプログラムを稼働しているのかもしれない・・ということはなんとなく想像がつくのですが私にとってはぶっちゃけ謎の技術です。

上記の玉は、触れたり叩いたりすると色が代わり、音が出るという不思議な代物。

また、一つの玉に触れると連動して周りの玉の色も変わっていくという、マジでどんな仕掛け?

天井に設置されている大きめの玉にももちろん同様の仕掛けがあり、子どもたちもジャンプしたりドラマーみたいに叩いたりと様々な楽しみ方をしていました。リズミカルに叩くとどんどん音もいい感じに変化していくんですよ、コレ。不思議だなぁ。

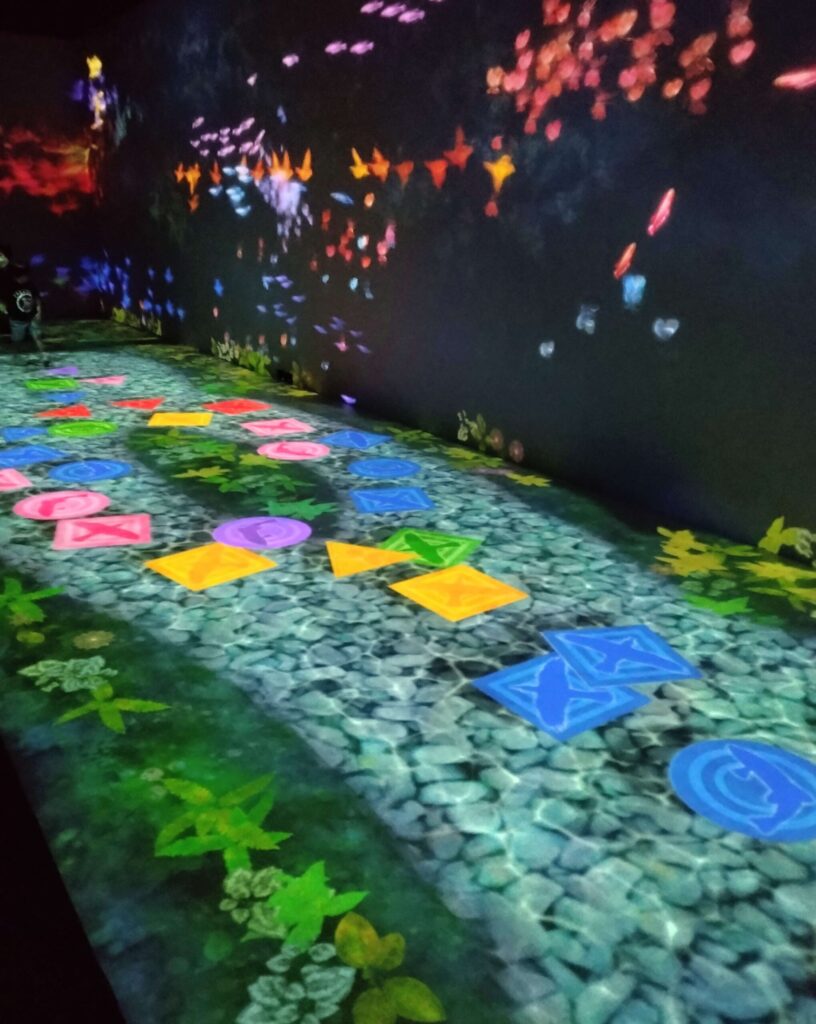

こちらは天才ケンケンパという作品。

同じ色、同じ形の○△□に連続して跳び乗っていくと、その色が周囲に広がり、広がった先で蝶や小鳥などに変化していきます。

私もトライしてみたのですがとても楽しかった!

アート作品と自分の動きが連動して景色が変わっていくという体験はなかなか得難いです。

共創というテーマ

上記は写真下部の小人さんたちと戯れることができる作品です。これも面白かった〜!中心部から落ちてくる小人さんを左手前にある虫眼鏡的なものでキャッチすることもできます。

「共創」=「共に創る」をコンセプトにした会場はまさに、来場者参加型アート展といった感じでした。もちろん美しい映像を眺めているだけでも楽しめるのですが、自らの動きや思考も作品の一部となれる体験はとても興味深かったです。

また、各作品にかなりしっかりとした「学び」の視点が設定されていたのにも驚きました。

それぞれの作品近くに設置してあるパネルでは、体験によって培われるであろう想定能力(創造性や独創性など)が書かれており、チームラボという組織がかなり狙ってアート体験という価値自体を高めようとしている組織なのだと再認識しました。すげぇや。

入場者数と今後の課題

(7月26日11時頃の写真)

冒頭で展覧会の来場者数が10万人を達成したとお伝えしましたが、ここでOPAMの来場者数ランキングを振り返ってみましょう。といってもOPAMのサイトに掲載されているわけではありませんので、私調べになります。(情報参照元https://artne.jp/column/268、https://www.oita-press.co.jp/1010000000/2025/09/05/JDC2025090502590)

| 開催時期 | 展示会タイトル | 来場者数 | |

| 1位 | 2017年 | ジブリの大博覧会〜ナウシカからマーニーまで〜 | 19万4564人 |

| 2位 | 2025年 | チームラボ 学ぶ!未来の遊園地と、花と共に生きる動物たち | 10万人 |

| 3位 | 2015年 | 進撃の巨人展 | 6万4161人 |

かなり混雑していたチームラボ展ですが、それでも1位のジブリ展に比べるとおよそ半分の来場者数だったことがわかります。

また約10年ぶりの新記録だったこともあってか、館内の職員の方たちに疲弊が見られました。(普段だったらそんな応接しないだろうな、という場面を見てしまいました)

これは単なる予想ですが、当初の想定を上回る来場者数だったのではないでしょうか。

市内でもラッピングバスが走っており宣伝もきちんと行われている様子でしたし、集客が上手くいったことは良かったと思います。

ただ同時期に2Fのレストランではサンリオコラボも行われており、少しイベントが重なり過ぎてもったいない感も。混雑具合にただただちいかわ状態になりました。

総合案内では自販機を求める来館者の姿もお見かけしました。

喉の乾きを癒やすドリンク販売のみを行うスタンドは普段1Fに設置してありますが、チームラボ展に合わせお土産売り場を移動させた結果、一時的に閉鎖されていました。

至る所でビジネスのチャンスが流れていくのを目撃してしまって、なんだかもどかしい気持ちです。

そして何より2026年1月中旬より最高来場者数を記録したジブリ関連の美術展が控えています。

美術展そのものも楽しみですが、ちょっとだけ別の視点も持ちつつ愉しみたいと思います。