大分県別府市出身で、竹工芸家として初めて人間国宝に選出された生野祥雲斎(しょうのしょううんさい)。

本展は生野祥雲斎の生誕120年・没後50年を記念して、そのキャリアの最初期から戦前・戦後を挟んで晩年まで、約60点もの作品を観覧することができます。

石川県金沢市にある国立工芸館所蔵されている祥雲斎の作品も大分で観ることができる貴重な機会です。

なお、写真撮影がOKな作品は5点のみ。

作品と展示解説というシンプルな会場構成になっており、かえってそれぞれの作品の魅力が引き出されています。

じっくりとお時間の余裕を持って観覧することをおすすめします。

生誕120年・没後50年 生野祥雲斎展 見どころ

会場内で撮影が許されている作品は5点。写真とともにご紹介します。

したたれ編仿古花籠(あみほうこはなかご)1925(大正14)

竹工芸の修行を始めて2年目、21歳の時の作品だそうです。

すでに仕上がってる感がありますね。

祥雲斎は通常4年かかる修行を2年で終え、独立したそうです。パネェ。(師匠の佐藤竹邑斎は高級花籠の名手で皇室への献上品を制作するほか、パリ万博、アメリカ万博での受賞歴もある)

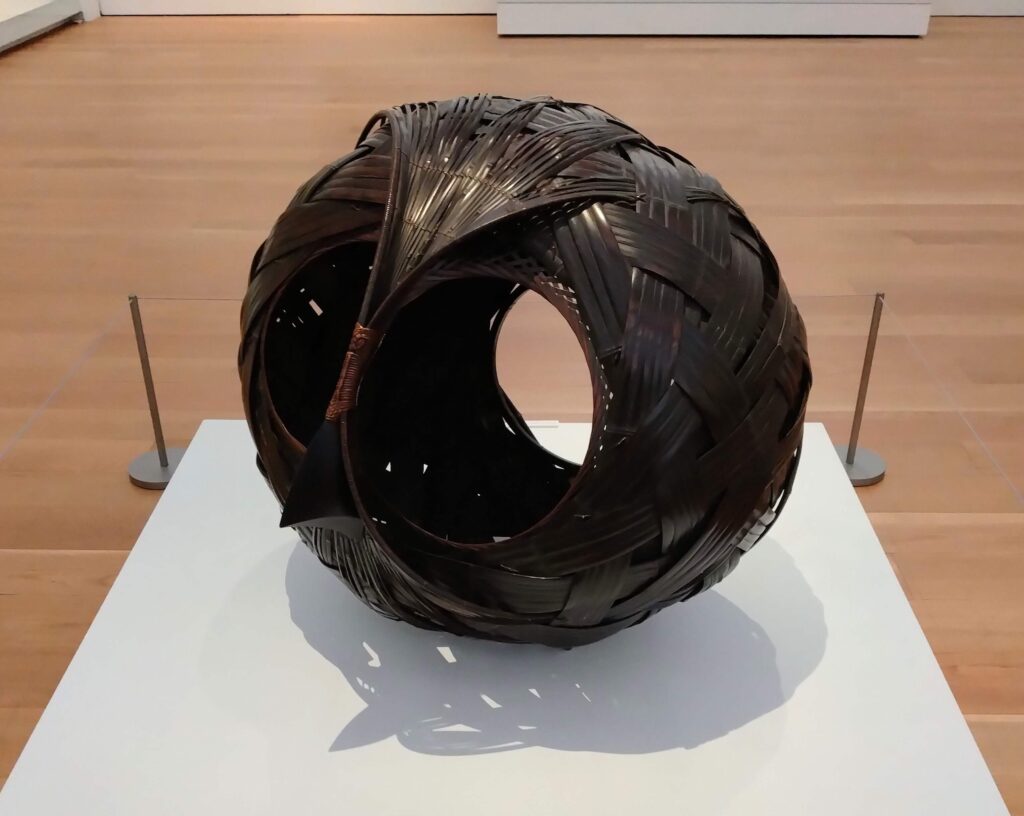

時代竹編盛籠 心華賦(じだいたけあみもりかご しんかふ)1943(昭和18)

第6回新文展特選作品。文展とは現代における日展(日本美術展覧会)のことで、祥雲斎の戦前の代表作だそうです。

繊細でありながらも力強い動きも感じられ、じっと見つめていると吸い込まれそうなパワーを持っています。ひとりの人の手から生み出された作品とは思えないような美しさです。

竹組 波 風炉先屏風(たけぐみ なみ ふろさきびょうぶ)1954(昭和29)

風炉先屏風とは茶道具の一つで、二つ折りで高さが低い屏風のこと。

工房から見えた別府湾の波をモチーフにしたと言われています。

常連だった日展落選をきっかけに生み出された作品。祥雲斎はそれまでの伝統的で工芸に重きを置いた制作スタイルから、より造形美を重んじる方へと舵を切っていったそうです。

炎(ほのお)1957(昭和32)

第13回日展特選と北斗賞を受賞した祥雲斎の代名詞ともいえる作品。

竹は軽い素材ですし、上から吊るされているので、ちょっとした風のゆらぎで陰影も実際の火のように揺らめくことでしょう。(展示はガラスの向こうなので空気の流れはありませんが)

翌年同じ作品がもう1点制作され、昭和天皇へ献上されたとのことです。おひょー。

ホールのための置物 梟将(きょうしょう)1962(昭和37)

フクロウに着想を得てからわずか2週間で完成させた作品。約70cmもあるそう。

いわゆる「用の美」から離れ、彫刻作品のようにただ飾ることを目的として制作されました。

祥雲斎は竹工芸を芸術へと昇華させた人でもあります。

写真撮影が許可されていたのは5点ですが、展示されている作品は言わずもがなどれも素晴らしく、見惚れてしまいました。

初期の工芸に重きを置いた作品も美しかったですが、ただオブジェとして制作された作品の持つパワーもすごかったです。人がたどり着ける極地のひとつに祥雲斎はたどり着いた人なのでしょう。

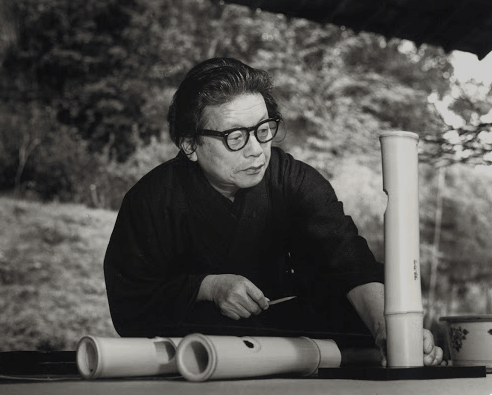

人間国宝・生野祥雲斎 (1904〜1974)

竹工芸を芸術へと昇華させ、人間国宝に選出された生野祥雲斎。

もともとは画家志望だったそうですが、病弱だったため断念。ある時訪れた美術展で目にした唐編の竹細工に惹かれ、竹工芸の道へ入ったそうです。

頭角を現した祥雲斎は2年で師匠の元から独立。師匠の佐藤竹邑斎が没してからは、皇室への献上品の制作依頼も受けるようになりました(当時25歳)。

実力を発揮し日展入選の常連だった祥雲斎ですが、落選をきっかけに制作スタイルをオブジェのような美術作品に変更していきます。

彫刻作品のような、ただそこにあることを目的として制作された作品は、まさに芸術。東京都内のホテルから制作を依頼され、実際に飾られていた作品も今回観ることができました。

晩年の祥雲斎は、竹そのものの素材の美しさに着目し、普段使いできるような花器や、菓子盆なども制作しています。いわゆる竹工芸、用の美です。

用の美からオブジェへと型破りをし、また再び用の美へと結実していく。

まるで山から流れて出た水が川となって海にたどり着き、再び雨となって山に降り注ぐような、そんな美しい自然の循環のように思えました。

生誕120年・没後50年 生野祥雲斎展 概略

「生誕120年・没後50年 生野祥雲斎展」は2025年1月23日(木)まで大分県立美術館にて開催中です。

普段は収蔵されていてお目にかかることができない銘品ばかりです。ぜひお見逃しなく。

| 開催期間 | 2024年12月7日(土)〜2025年1月23日(木) |

| 開館時間 | 午前10時〜19時(金・土曜日は20:00まで) 入館は閉館の30分前まで |

| 休展日 | なし |

| 観覧料 | 一般 1,000円 高大生 800円 中学生以下及び身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳を提示の方と付添者1名は無料 |

| HP | 大分県立美術館https://www.opam.jp/ |

| 駐車場 | 有(詳しくは大分県立美術館のホームページまで) |