歴史を伝える史料の中でも、実は絵画ほど曖昧な史料はないかもしれません。

歴史の教科書に載っていた著名な人物の肖像画。ところが研究が進むと全くの別人の肖像画だった、というケースもあり近代続々と修正がされています。

現代のように写真や動画が当たり前に普及しておらず移動手段も限られていた時代、絵師たちは対象物を見ることもなく伝聞と想像で描き上げることも多かったでしょう。

実物を見ながら描いたと思われる可能性の高い祭礼・行事や風景画でも、多少は表現が盛られていたりします。

しかし同時にそれらからは、現代ではすでに失われてしまったコミュニティや結びつき、畏敬の念などを見て取ることもできます。

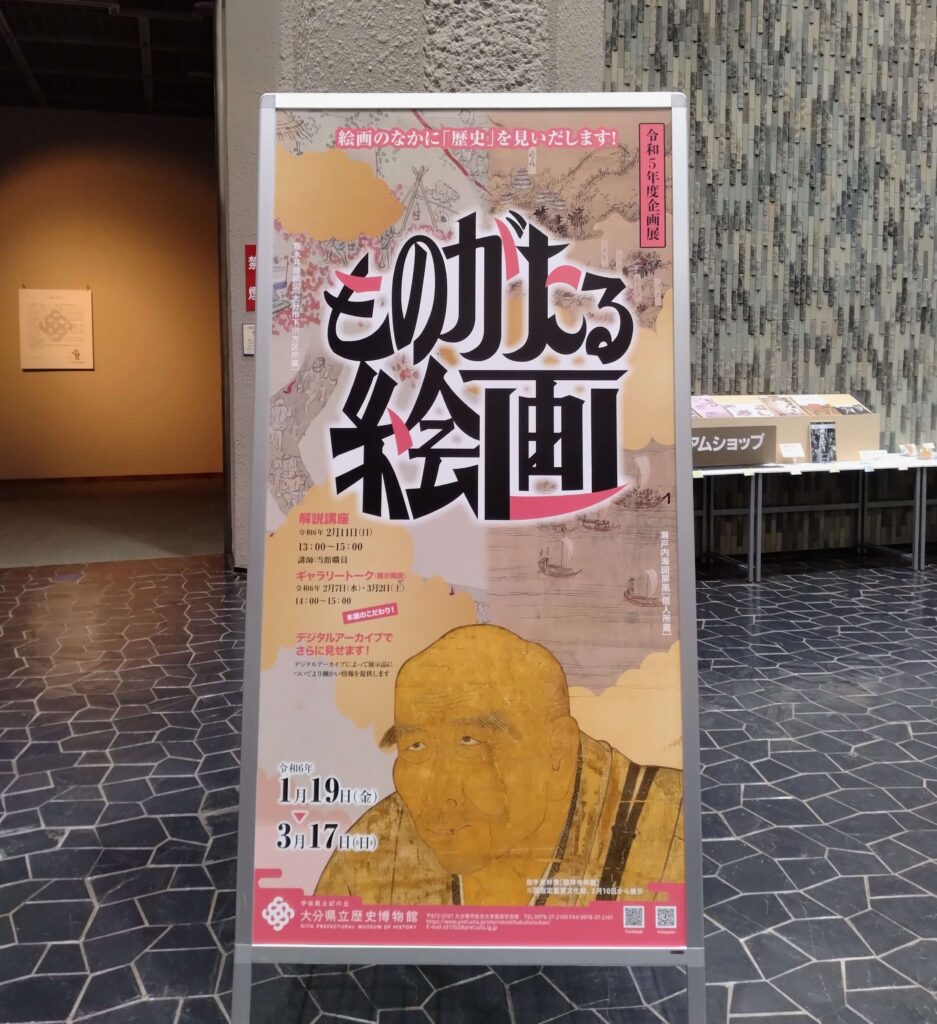

「伝えること」を目的として制作された絵画たち。

本展の見どころは、絵画に込められた人々の情景や想いに触れられる点。

それでは虚と実のあいだからにじみ出る物語に耳を傾けてみましょう。

1章 人物をものがたる

5章立てで構成された本展は、人物の肖像画からスタートします。

飛鳥時代から奈良時代にかけて活躍した歌人・柿本人麿(左端)の絵から、明治維新後の西南戦争で散った西郷隆盛(右端)まで幅広い時代のラインナップとなっています。

肖像画といえば権力者や有力者には付き物ですが、そもそも写実性を伴って描かれることの方が少ない気がします。

対象の人物を目の前に描いたとしても、ちょっとイケメン/美女に描いたり、服や装飾品を華やかにしてみたり。

没後すぐに描かれたならまだ面影も似せてあるでしょうが、柿本人麿の肖像画はなんと没後数百年経過した鎌倉時代に制作されたものだそうです。

100%イマジネーションやん。加工アプリも真っ青。

優れた歌人であった柿本人麿の肖像画を、いわゆる歌会の場にかけておくのが「粋」だったのでしょう。

でももうちょっと雅な感じで描いてあげたらええのに。

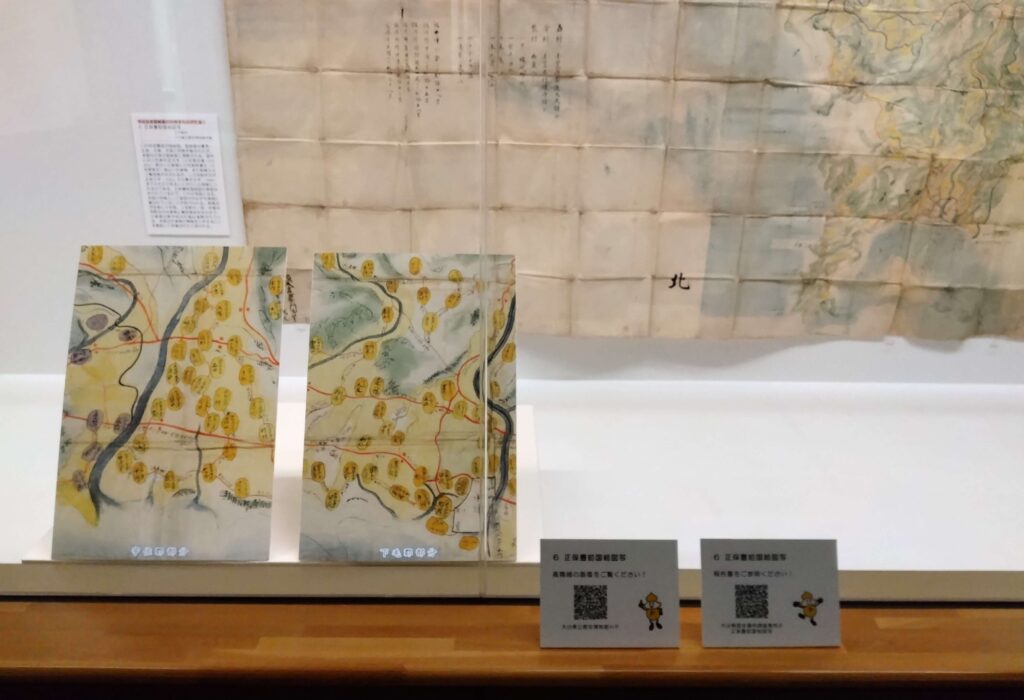

2章 風景をものがたる

2章は風景。

上記は豊後絵図(左)、正保豊前国絵図写(右)です。とても大きな作品。

手前には一部をクローズアップしたパネルと、読み取り用QRコードも設置してあるのでじっくりと見ることができます。

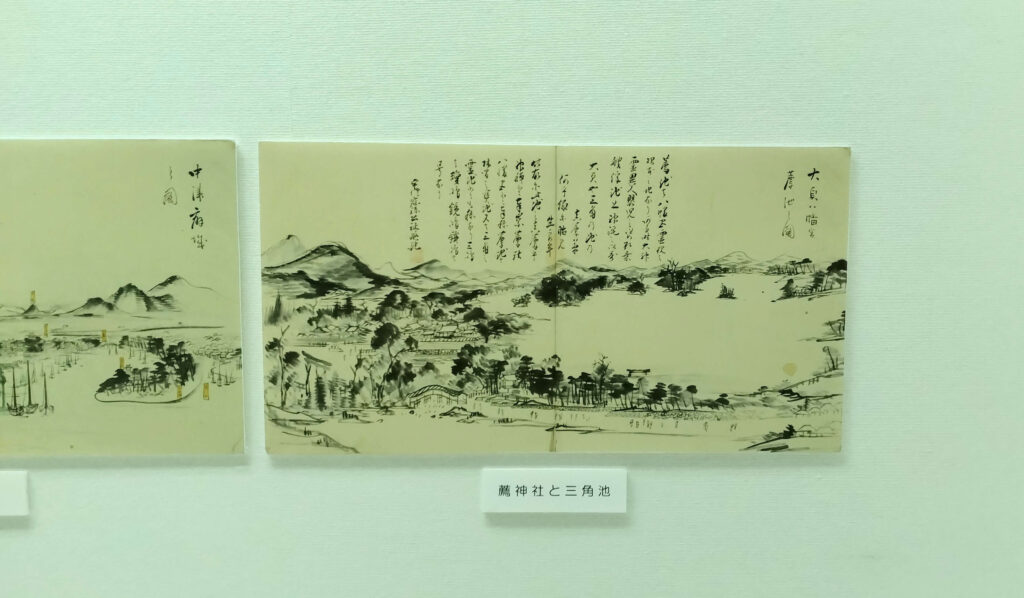

私が特に驚いたのが、地元・中津の風景画。

江戸時代末期に美濃国(岐阜県)に生まれた蓑虫山人(みのむしさんじん)という、各地で放浪しながら絵を残した人がいるそうですが、1864年に宇佐、中津、耶馬渓なども訪れていたのだとか。

上記の絵には薦神社と、ご神体である三角池が描かれています。

薦神社周辺は現在では小学校があったり、住宅街になっていたり、コンビニもあったり・・私の見知っている風景を思い浮かべて比べるとそれだけでも感慨深いです。

当時の大分を徒歩と根性で旅した蓑虫山人に敬意を表したいと思います。

3章 旅路をものがたる

風景画の次は、旅路。

旅路といえば、必要なものは地図。

このゾーンでは、当時のヨーロッパから見た日本を知ることができます。

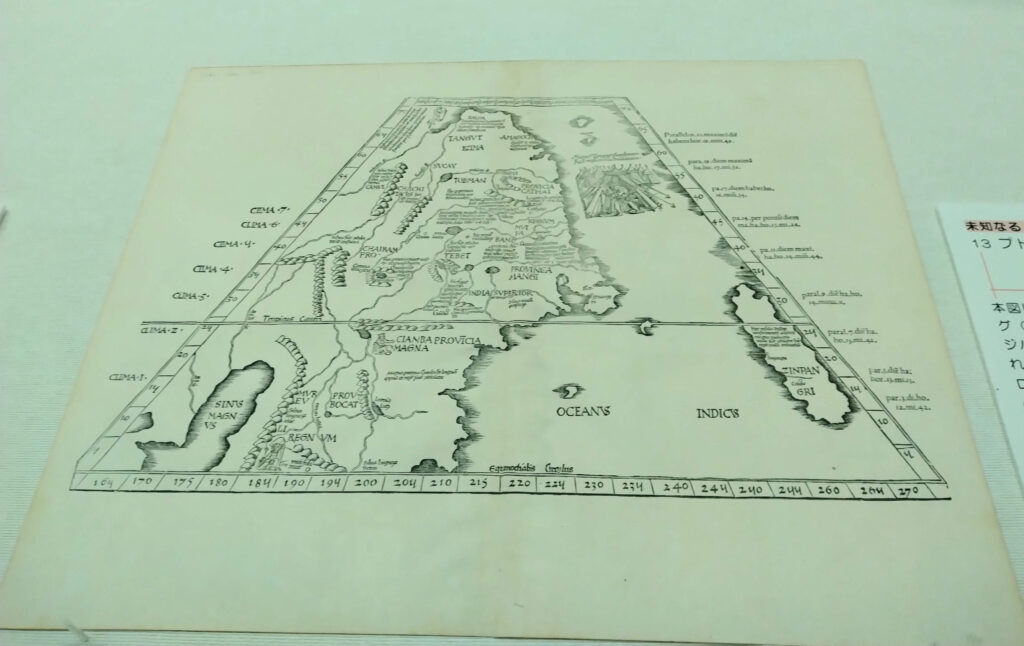

上記はプトレマイオス東アジア図(1541年)。

右端っこにある細長いのが日本、ZIPANGRIと表記されています。

行ったことも見たこともない国を地図に書き込む・・ロマンを感じますね。

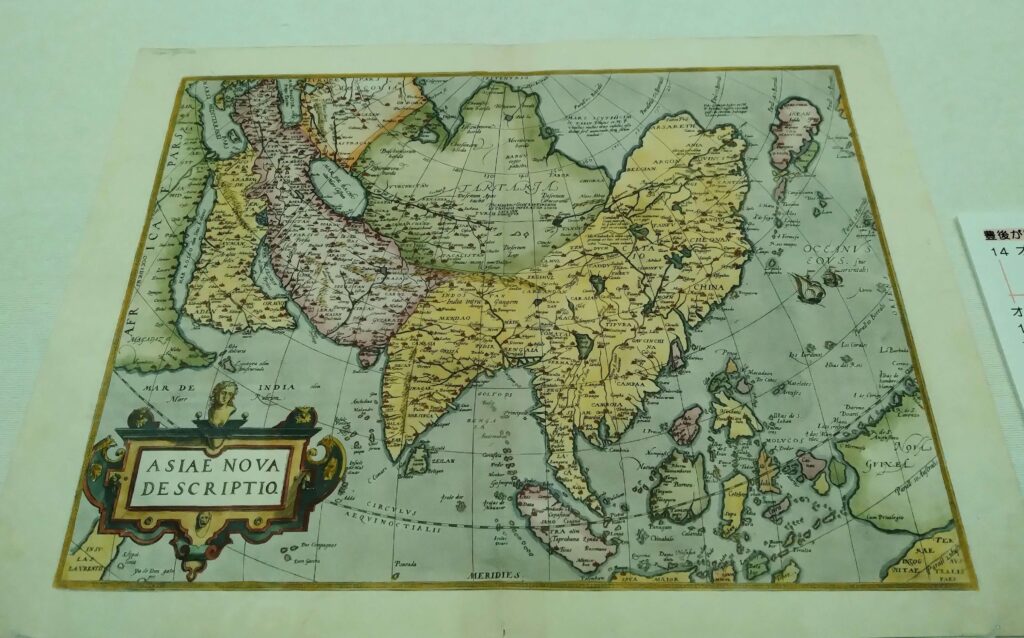

こちらはオルテリウスアジア図(1570年)。

中国大陸の下部、東南アジアやオーストラリア大陸まで描かれており何よりもカラー版なので見ていてワクワクしますね。

右上の赤っぽいのが日本。大坂、土佐、豊後という地名まで印字されています。

最後はテイセラ日本図(1595年)。

北海道がさよならエレジーしちゃってますが、もうだいたい日本が出来上がってますね。

1543年に種子島にポルトガル人が漂着したことから始まった南蛮貿易でブイブイいわせていたであろう大分・府内、日出などの地名も書き込まれています。

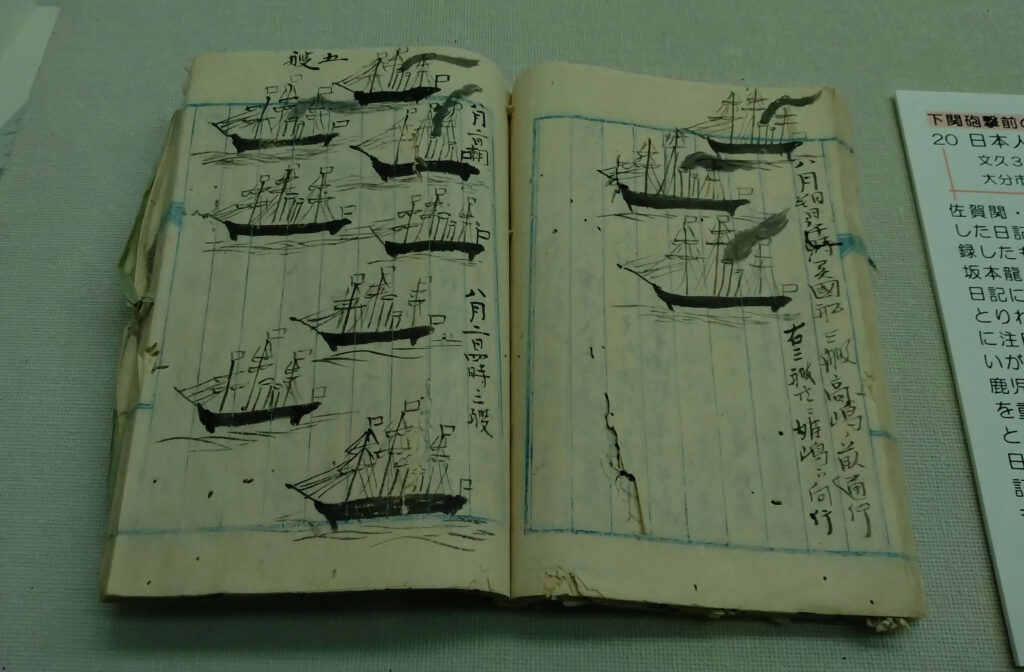

他にも、下関戦争直前に佐賀関に現れた蒸気船を緊迫感たっぷりにしたためた絵日記などもありました。

漫画でいうたらコマぶち抜きの表現ですからね。

艦隊を目の当たりにした方の恐怖と混乱が伝わってきます。

4章 生業をものがたる

4章は生業、、、日々の生活の糧を得る様子が展示されています。

上記は四季農耕図屏風(右)。かなりサイズが大きい屏風です。

細部まで美しい筆使い、色使いで単純に見惚れるレベルです。

人々が四季の移ろいの中、米作りに勤しむ様子が描かれています。

すべてがほぼ人力だった時代の農耕作業。種まきも田植えも刈り取りも脱穀も・・。

費やした人手も、時間もさることながら飢餓や飢饉に直結する不作だった年の悲哀は想像に及びません。

逆に言えば豊作であった年の喜び、天候や神への感謝の念もより大きなものとなったはず。

時代、技術の進歩のおかげで飢えることはそうそう無くなりましたが、同時に食物へのありがたみも薄れてしまった現代。

絵画を見て少し切ない気持ちになってしまいました。

5章 祭礼をものがたる

最後の章のテーマは祭礼。

自然科学などの学術分野がまだ認知されていない時代、「祭り事」は生活と切り離せないものでした。

天候に左右される農耕はもちろん、平安時代は生活そのものが吉兆に従ったものであったし、戦国の時代も必勝祈願などと称して神社仏閣に祈りを捧げる、神社そのものを建立する武将も多かったでしょう。

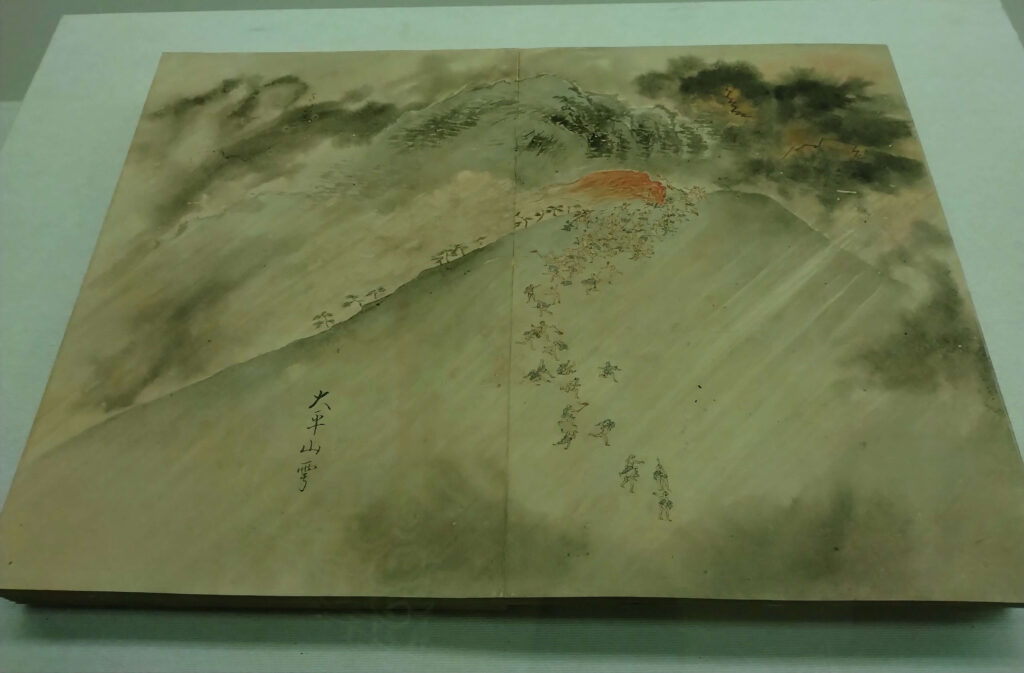

上記の写真は雨乞の儀式の様子を描いた豊後国速見郡鶴見七湯の記(1845年)。

現在の別府・大平山(扇山)で大干ばつが起きたときに行われていたそうです。

もちろん現代ではそのような儀式的行いによって人々の願いが叶えられるという事実は否定されますが、当時の人々にとっては真剣そのもの。

運動が苦手だった子供の頃の私も一生懸命運動会当日は雨が降るように祈りを捧げたものです。人はなぜ祈るのか。

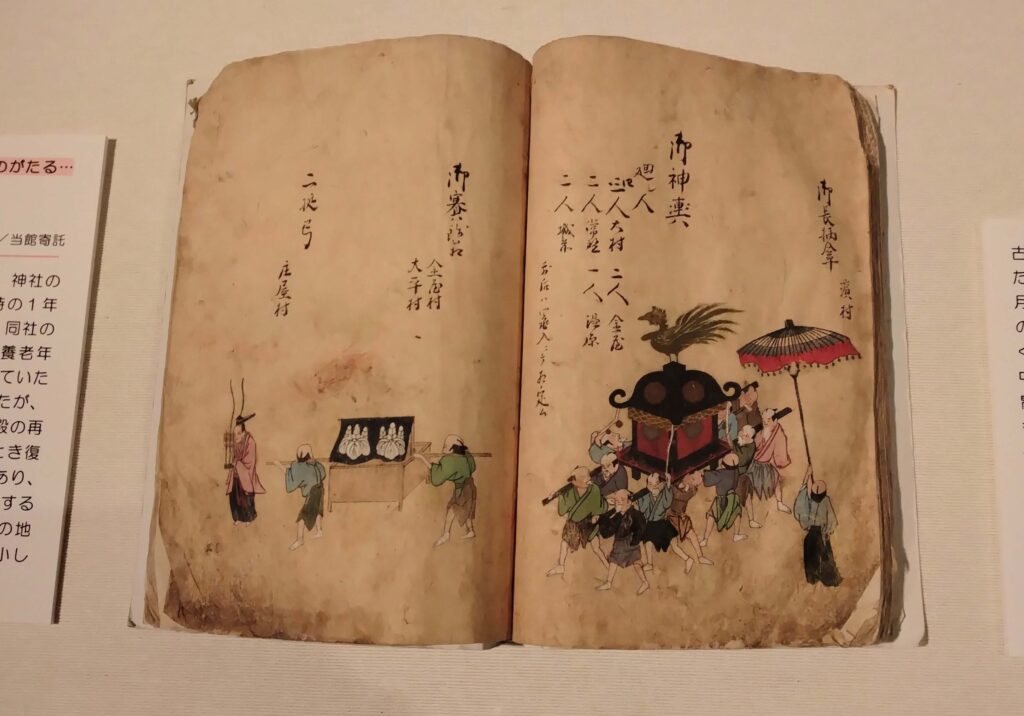

こちらは豊後高田市、真玉八幡神社に伝わる年中行事が絵でまとめられたもの。

かなり鮮やかな彩色ですし、細かな模様の書き込みなども見て取れます。何より賑やかな様子が伝わってきますね。

規模はかなり縮小しつつも、現代でもこの祭りは引き継がれているそうです。ロマンだなぁ。

歴史に想いを馳せるということ

歴史の史料としての「絵画」。

それは写真や動画のようにありのままを写し撮ったものではありません。

時には人々の憧れを。時には夢や祈りが込められています。

絵画には「描かれているもの」と「描かれていないもの」があります。

あるいは「現代にも伝わっているもの」や「現代では失われてしまったもの」もあります。

その差異で浮かび上がってくるなにか。それこそが「ものがたり」なのかもしれません。

ものがたりを語るには、想像力だけではなく、現実に即した知識も必要です。

そしてその姿勢こそが歴史に想いを馳せる時に必要なもの。

ひたむきに、真摯に、一歩ずつ歴史に向き合っていく。

時には大胆な想像力を発揮して、合間を埋めていく。

シンプルな会場構成でしたが、非常に歴史博物館らしい展示だったと思います。

「ものがたる絵画」展は大分県立歴史博物館にて3月17日(日)まで開催中です。

ご紹介しきれなかった絵画ばかりですし、貴重な文化財も多く展示されています。歴史がお好きな方はぜひ足を伸ばしてみてください。

| 開催期間 | 2024年1月19日(金)〜3月17日(日) |

| 開館時間 | 午前9時〜17時 (入館は閉館の30分前まで) |

| 休館日 | 月曜日(2/12は開館、2/13が休館) |

| 観覧料 | 一般 310円 高大生160円 中学生以下・土曜日の高校生、障害者手帳掲示者とその介護者(1名)は無料 |

| HP | 大分県立歴史博物館https://www.pref.oita.jp/site/rekishihakubutsukan/ 展覧会に関するページ https://www.pref.oita.jp/site/rekishihakubutsukan/r5-kikaku-art.html |

| https://www.instagram.com/rekihaku_oita/ | |

| 駐車場 | 有(150台、無料) |