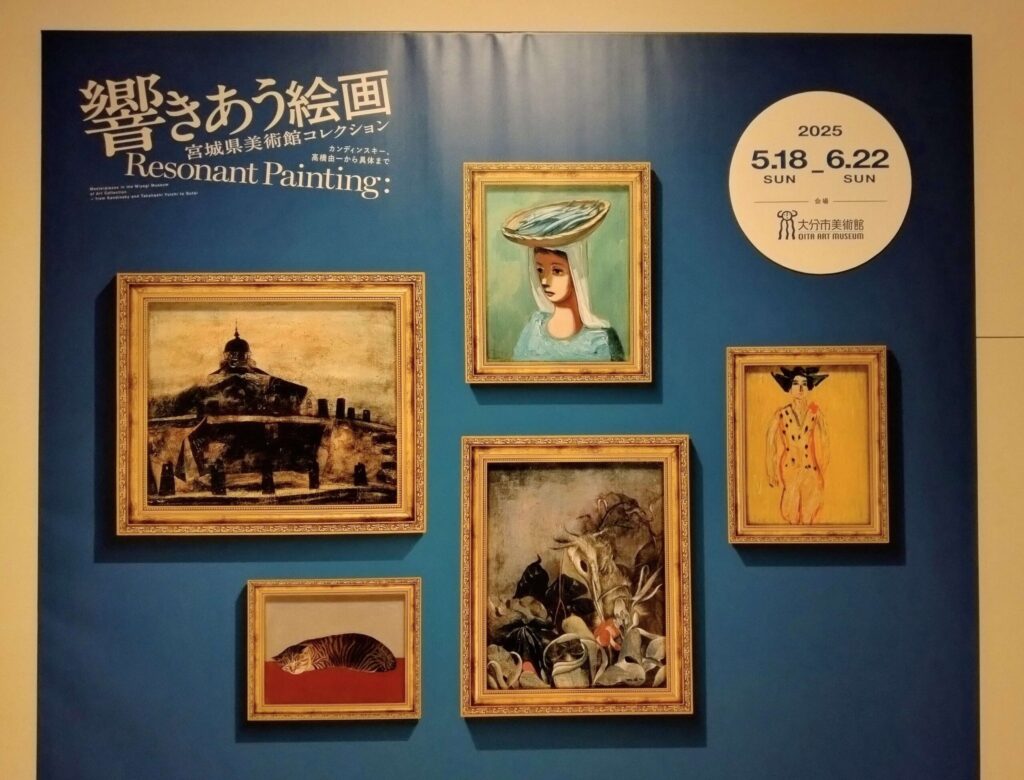

約7000点を所蔵している宮城県美術館から選りすぐりの70点を鑑賞できる「響きあう絵画展」。

同美術館が改修工事中ならではの展示会。

私は出不精のため他県の美術館を訪れることがないのですが、コレクションの方が巡回してきてくれるのはなかなかありがたいですね。

宮城という土地にゆかりのある作品や、高橋由一、カンディンスキー、エゴン・シーレなどの有名どころの作品も堪能できました。

他県の美術館をまるごと鑑賞することで、地元・大分の美術館との違いも見えて面白かったです。

大分での展示期間は終了していますが、感想をしたためておきます。(2025年8月24日(日)までは岡山県立美術館で開催されています。その後のスケジュールは以下の公式SNSをご参照されてください)

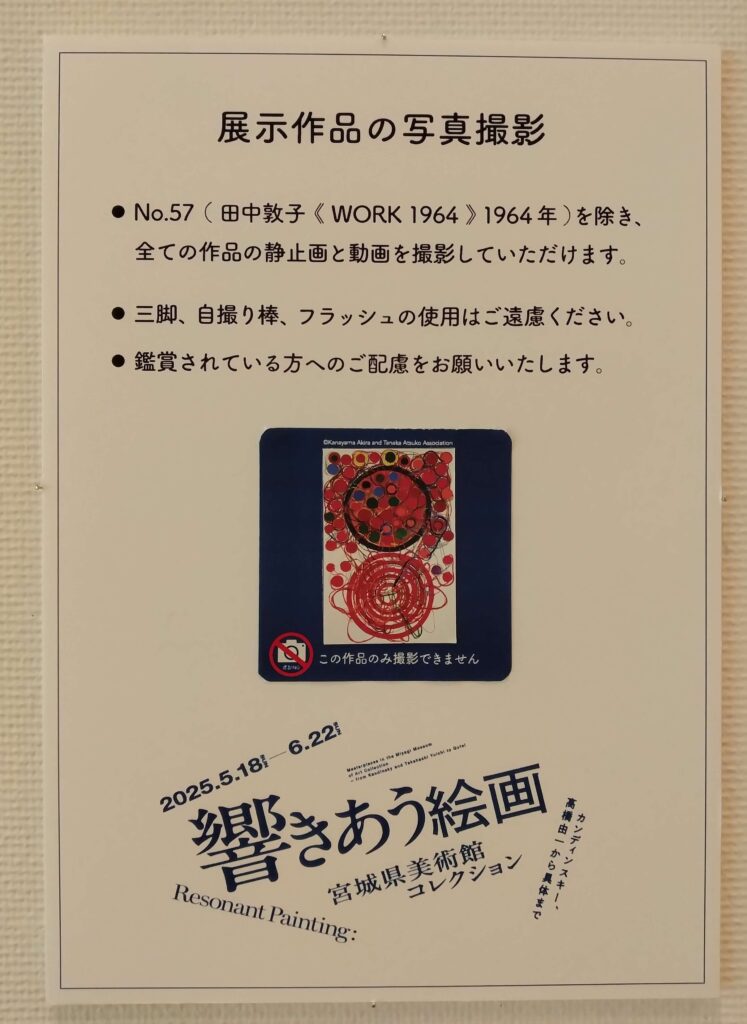

なお、本展の写真撮影は1点を除きすべてOKとなっています。

始まりは原点から

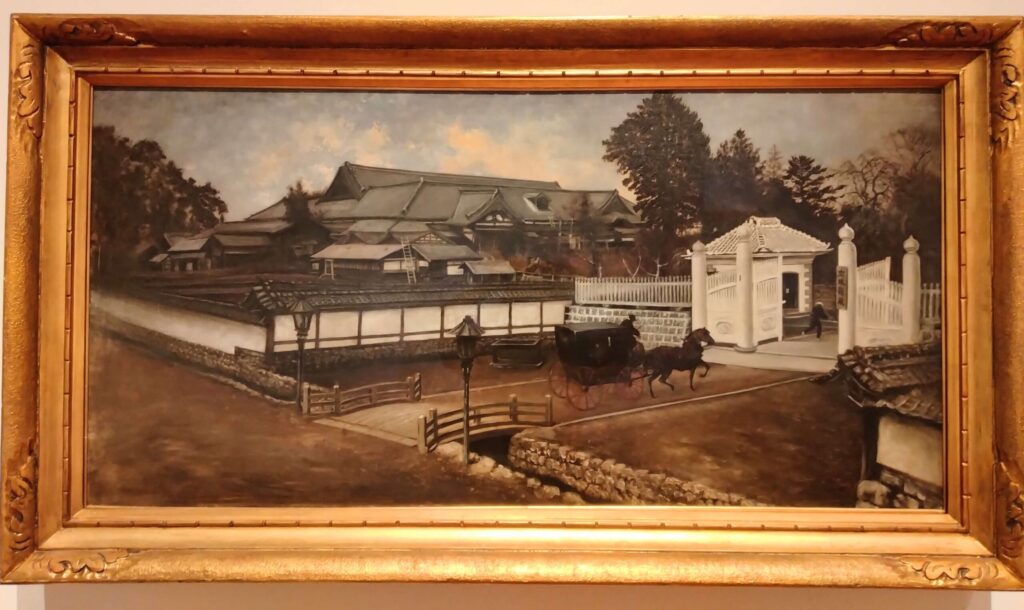

高橋由一 「宮城県庁門前図(1881年)」

本展最初に展示されているのが高橋由一の「宮城県庁門前図」です。

宮城県美術館コレクションの原点でもあるこちらの作品。高橋由一といえば著名な作品に「鮭」「豆腐」などが挙げられます。

当時の宮城県の様子を伝える貴重な資料でもある作品。明治初期の美術と言えば写実的なもの、写真の代わりを果たすような精巧な作画が求められていた頃です。

時代の空気感、東北地方の分厚い雲を写し取ったような作品を目の前に立つと、訪れたこともない宮城の土地に立っているような気になります。

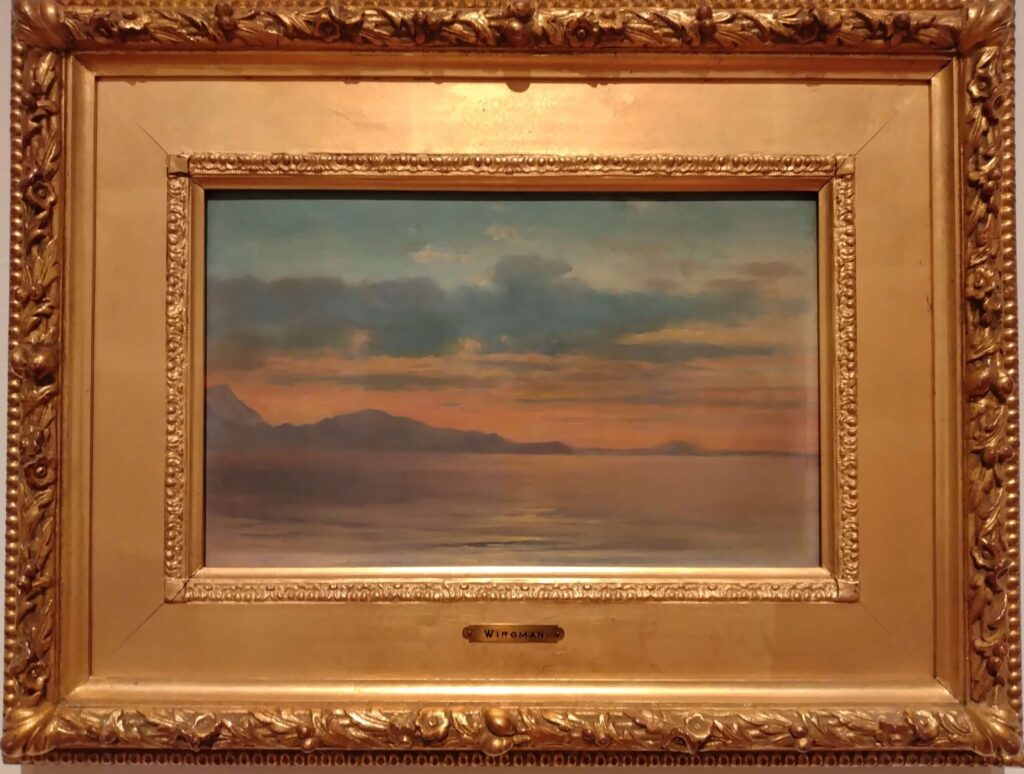

チャールズ・ワーグマン 「江戸湾の朝」

その高橋由一に一時期指導していたのがチャールズ・ワーグマンです。

イラストレイテッド・ロンドン・ニューズ社の特派員として来日した彼は「ザ・ジャパン・パンチ」を創刊し、日本各地を取材、風刺漫画なども手掛けていました。

現代ならカメラやスマートフォンなどで現地の様子を瞬時に記録に収めることも可能ですが、わずか100年程度昔は絵画の才能も記者には求められていたんだと思うと面白いですね。

とても美しくて静かな作品です。

明治も終わり頃にもなると写実的な美術から、西洋から影響を受け印象派やキュビズムなどの作品も発表されるようになります。

東郷青児 「コーヒーを飲む女(1925年)」

大胆にデフォルメされた線と塗り。背景も直線だらけなのになぜか丸みというか柔らかみを感じます。

東郷はこの頃から自ら「美人画」と称した女性像を手掛けるようになったそうです。

竹久夢二などに代表される美人画とはまた一線を画す美人画ですね。

個人的には資生堂のCM(イラストのやつ)が思い浮かびました。

大沼かねよ「三人(1931年)」

三人のおじさんが足を投げ出して地べたに座り込んでいる作品。当時の労働者を表情も含めて画面いっぱいに写し取った社会派作品は「女流とは思えない」と高く評価されたそうです。

「女流とは思えない」というのが褒め言葉である時代の女性作家の作品を鑑賞できたのは僥倖です。

癖つよ洲之内コレクション

文筆家、画廊主、画商でもあった洲之内徹氏。

氏が「あらゆる手段を尽くして」手に入れたコレクションのうち「絶対に売りたくない」と思った作品たちで、氏の死後まとめて宮城県美術館にまとめて寄贈されたものです。

海老原喜之助「ポアソニエール(1935年)」

従軍中この作品の複製を眺めて心を救われ、戦後実物と巡り合ったというエピソードもあって氏のコレクションで一番有名な作品だそうです。本展のパンフレットにも採用されていました。

長谷川潾二郎「猫(1966年)」

遅筆な上、実物を目の前にしてでないと描けないという制作姿勢だった長谷川。この作品の猫に片側しかひげが無いのは、描きあげる前に猫が死んでしまったからだそうです(えぇ・・)。

そのようなエピソードも相まってコレクションの中でも人気な作品だとか。面白いですね。

氏が「死ぬまで手放したくない」と願っていた作品たちはどれも個性が強く、氏の情のようなものも纏っている不思議なコレクションでした。

20世紀初頭のドイツ表現主義

宮城県美術館がコレクションしている作品群に20世紀初頭に見られたドイツ表現主義の作品たちがあります。表現主義とは、風景や静物など目に見えるものを描写するのではなく、内面や感情といった目に見えないものを描写しようとしたアートのことです。

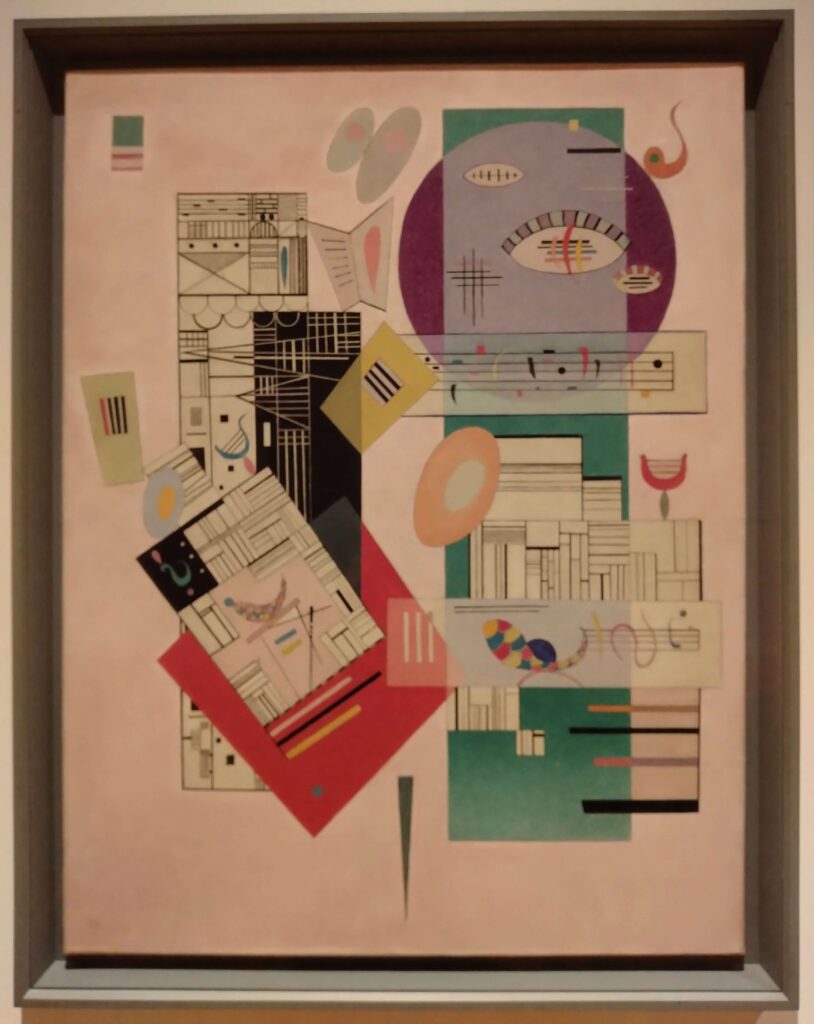

ヴァシリー・カンディンスキー「活気ある安定(1937年)」

表現主義、抽象画といえば著名なのがカンディンスキーです。ロシア出身のカンディンスキーは、19世紀末にドイツ・ミュンヘンに渡り活動していました。

情報量が多いことは伝わってくるんですが何がなんだかさっぱりといったアホみたいな感想しか浮かんでこないのですが、皆様はいかがでしょうか。

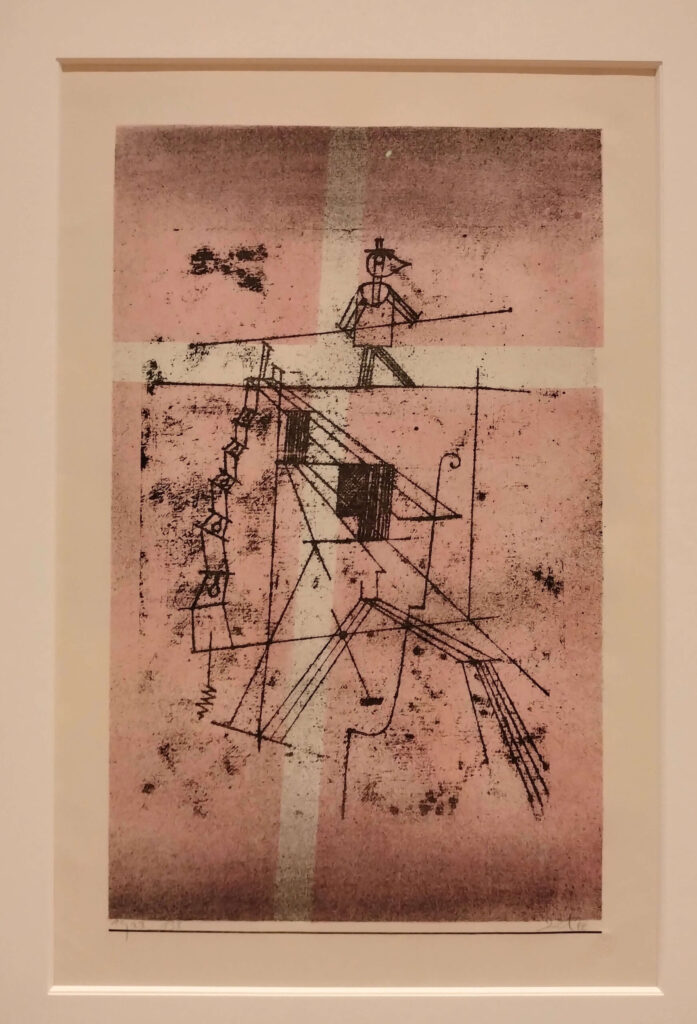

パウル・クレー「綱渡り師(1923年)」

カンディンスキーの友人で美術学校で教師として同僚でもあったクレー。

こちらの作品はだいぶわかりやすいです。たぶん。

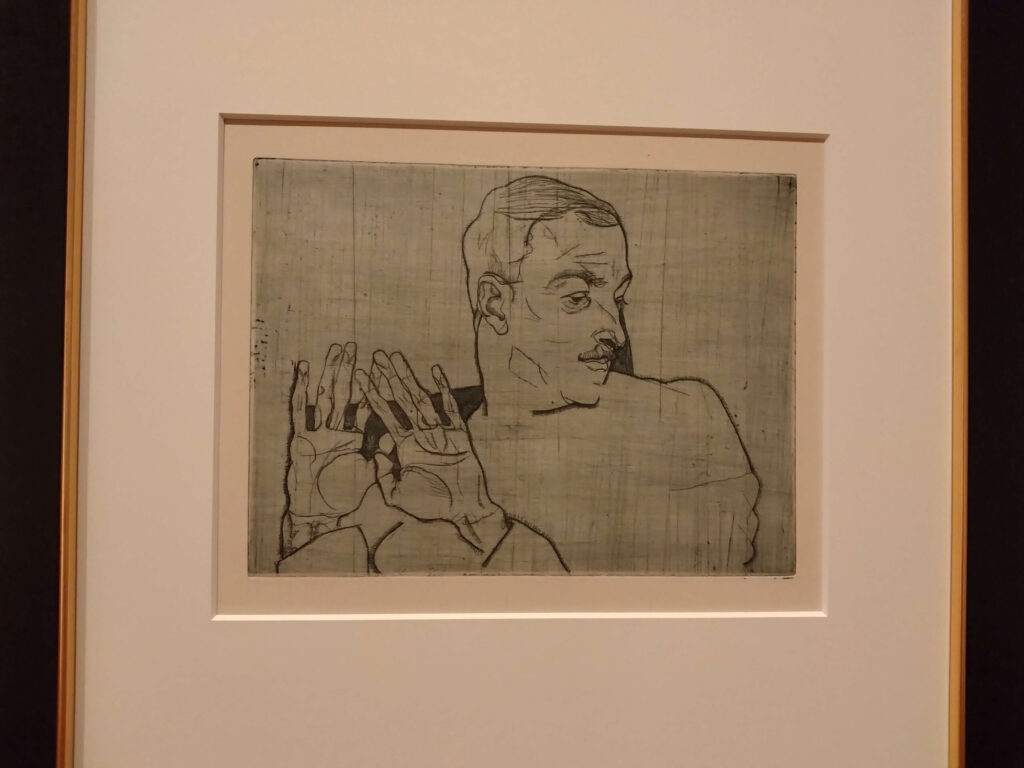

エゴン・シーレ「アルトゥール・レスラーの肖像(1914年)」

20世紀初頭に活躍した画家エゴン・シーレ。ドイツの隣、オーストリアのハンガリーでは表現主義ではなく装飾的様式が主流で、人間性を露わに描くシーレなどが登場したそうです。

太い輪郭と、逆に細かく描き込まれた手や顔の皺がなんとも言えず耽美で官能的です。シーレの作品は特徴的ですね。

宮城県美術館の豊富な作品群と幅の広さを味わえるような作品展でした。

宮城県美術館のここがすごい!

個人的に宮城県美術館すげーと思ったところをしたためておきます。

①女性作家の作品数が割と多い

桂ゆき「婦人の日(1953年)」

エプロン、ほっかむりをしつつ箒を片手に元気よく片手をあげる女性。

しかし見ればその腰には縄が巻かれ、足物は素足の草履履き。はつらつとした表情とは反対に、背景はどことなく沈んでいるように見えます。タイトルは「婦人の日」となっていますが果たしてこの女性は婦人でしょうか?それとも召使い?そんな皮肉も浮かんでくるような作品です。

今回の作品展、女性作家の作品がそれなりに展示されていたのが印象的でした。といっても全体数から見ればもちろん割合的には少ないです。というかそもそも女性が画家という道を選べるようになったのもほぼ戦後、わずか数十年前のことですのでどうしても作品数は絞られてきます。

それでも地元・大分で開催されるコレクション展よりも多く目にすることができました。

これはそもそも美術館側がだいぶ意識して作品を収集していないとできないことです。

②作品保護ガラスフィルムが非反射タイプ

作品を鑑賞していて気がついたことですが、作品を保護するために貼られているガラスが非反射タイプだったので、写真撮影をする際とてもストレスフリーでした。

東京などのコレクション展でも普通の保護ガラスがはめ込まれていることが多く、写真撮影がOKでも自分の姿が写り込んでしまったり、照明の光を反射してしまったりで上手く撮影できないことが多いのですが、本展はそのようなことはなくスムーズに鑑賞できました。

これも最初から「作品をどのように鑑賞してほしいのか」を意識していないとできない取り組みだと思います。普通のガラスを非反射ガラスに後から変更するのは多大な費用もかかりますからね。

宮城県美術館の管理者(責任者?)の方はかなりクレバーなのでは、と勝手に推測しておきます。

収蔵作品も素晴らしく、その作品を鑑賞する側にとっても大変心地の良い展覧会でした。

初めまして、ゆず様、大分市出身スイス在住のキリン(60代後半女性)と申します。ここ数年来、毎年秋に帰国するのですが、その際は上野の美術館、OPAM、アートプラザを見て回ります。こちらのブログを見つけたときは歓喜しました。これからも、大分のアートの情報、とても楽しみに読ませていただきます。

初めまして、キリン様。

お返事が遅くなってしまい申し訳ございません・・・!

見つけて頂いてとても嬉しいです。

とても独りよがりで稚拙な感想ブログですが、ほんの暇つぶしにでもなれましたら幸いです。

コメントありがとうございました!