第二次世界大戦終結から80年を迎えた本年。

当時の状況を知る方たちも減り、どのように「戦争」を語り継いでいくのかを課題に上げるテレビ番組の特集もいくつか拝見しました。

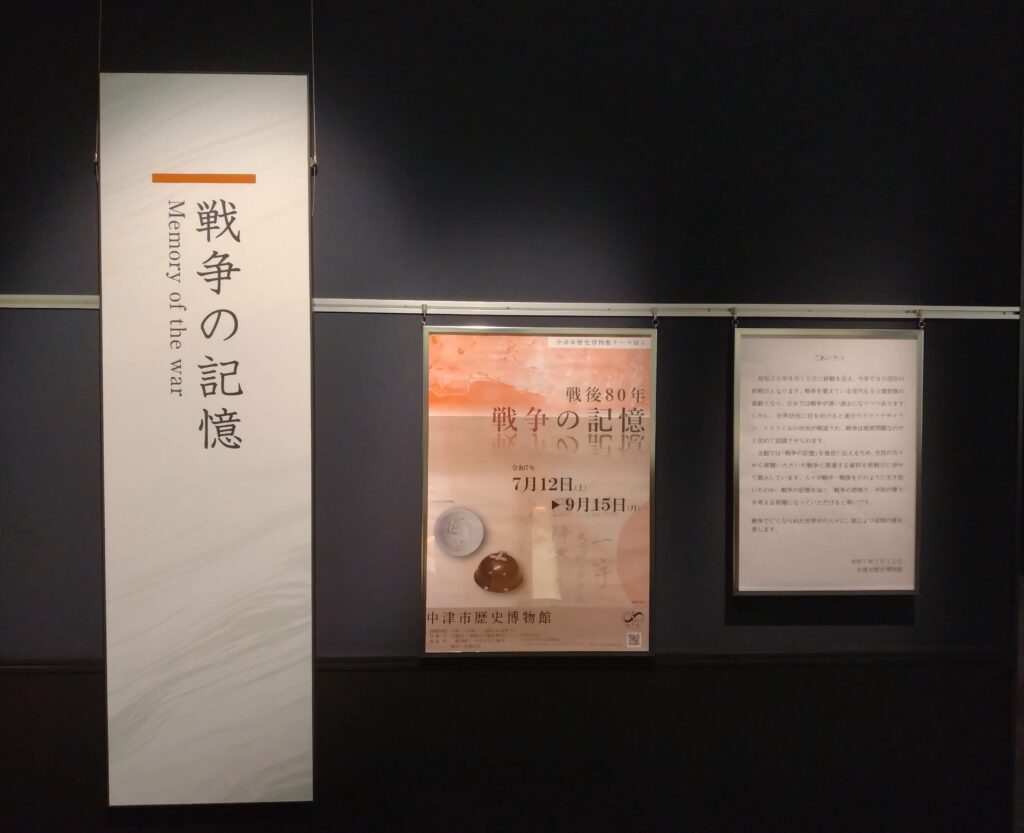

中津市歴史博物館の「戦後80年 戦争の記憶」展では昨年に続き、大分・中津市に残る当時の記録や資料を目にすることができます。

地元と地続きになっている資料の生々しさ。

また、中津北高等学校の放送部の方が読み上げる体験記には思わず聴き入ってしまいました。

哀しくも戦禍の耐えない世の中で、戦争というもののカタチに少しだけ触れてみましょう。

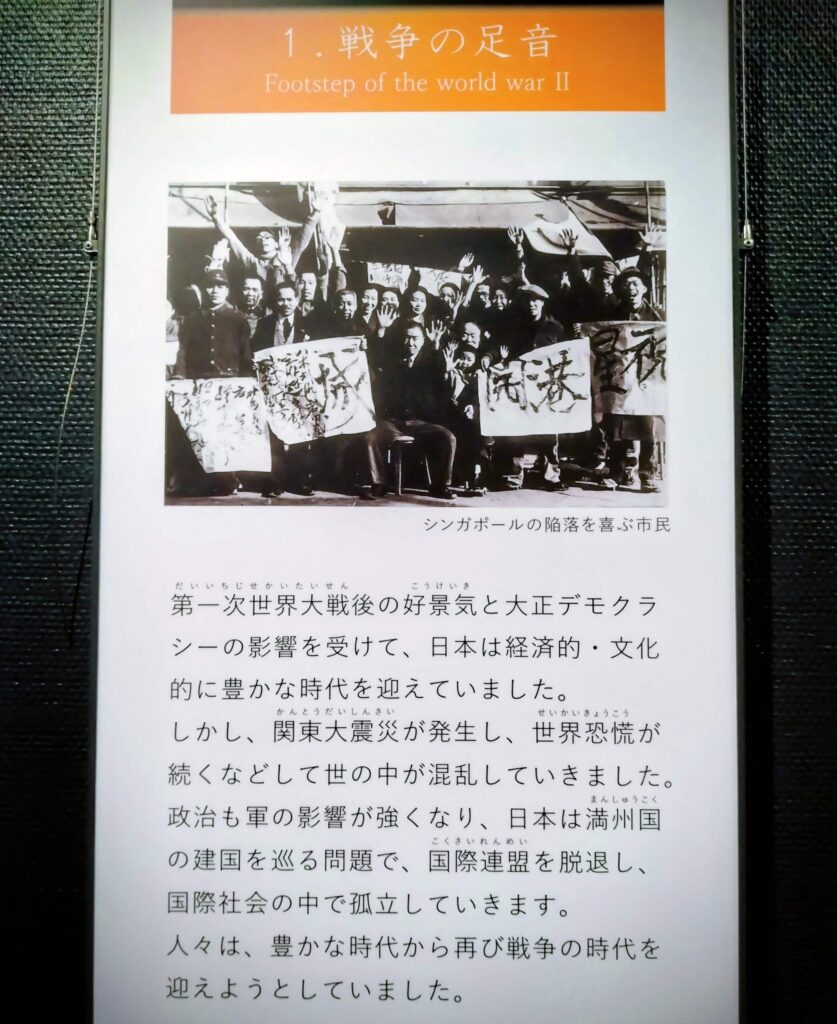

1.戦争の足音

展示は4つのテーマで構成されています。

時代の流れに沿っていたので、とてもわかり易かったです。

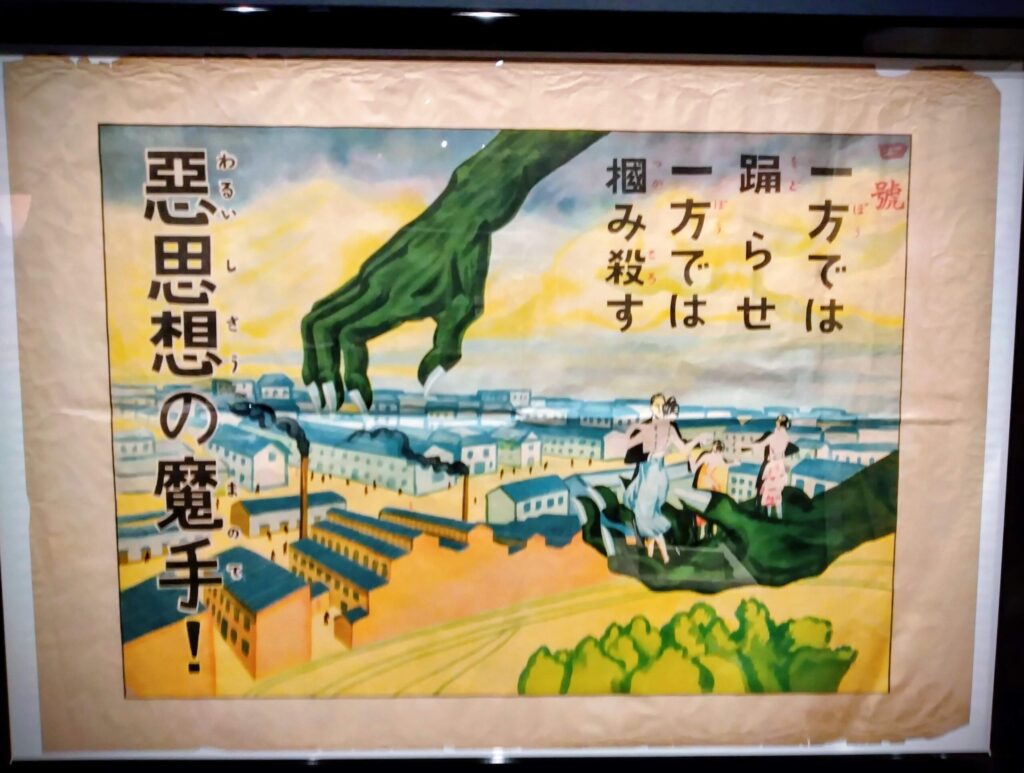

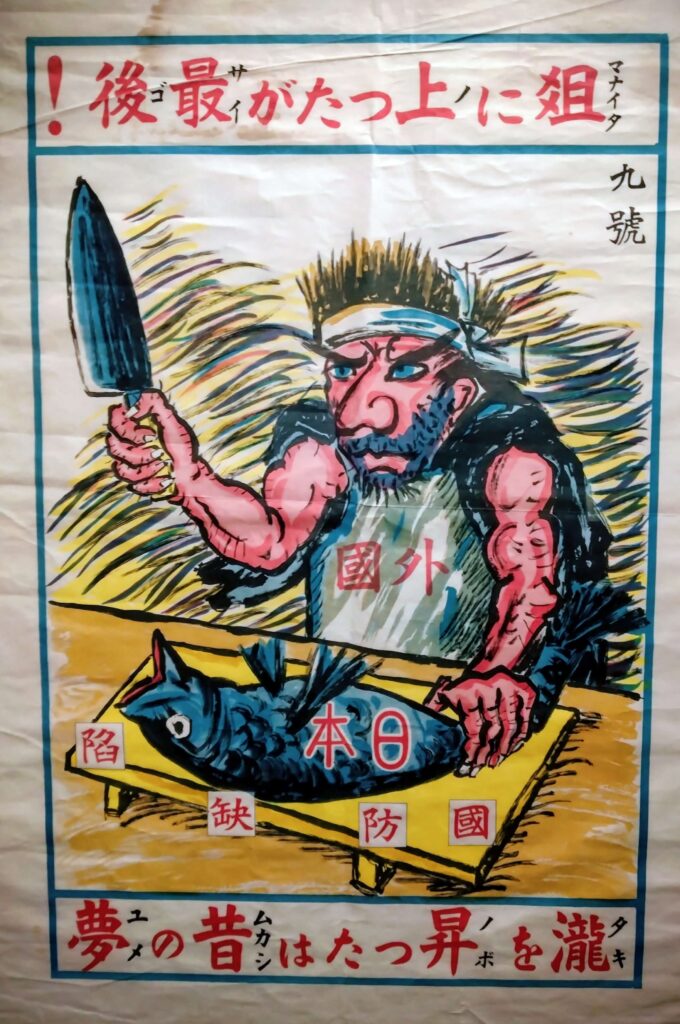

日中戦争前後(1920年代)に作成されたと思われるプロパガンダポスター。

構図がいちいちカッコイイのが癪ですね。

わかりやすく欧米諸国を「敵」と想定して描かれています。

鎖国からの開国によって制定された不平等条約が解消されたのは、ポスターが作成されたと思われるつい10年ほど前の1911年とされています。追いつけ追い越せの気運そのままに「打倒!欧米諸国という気概を持たなければ喰われるぞ!!」というのは心情的には理解できます。

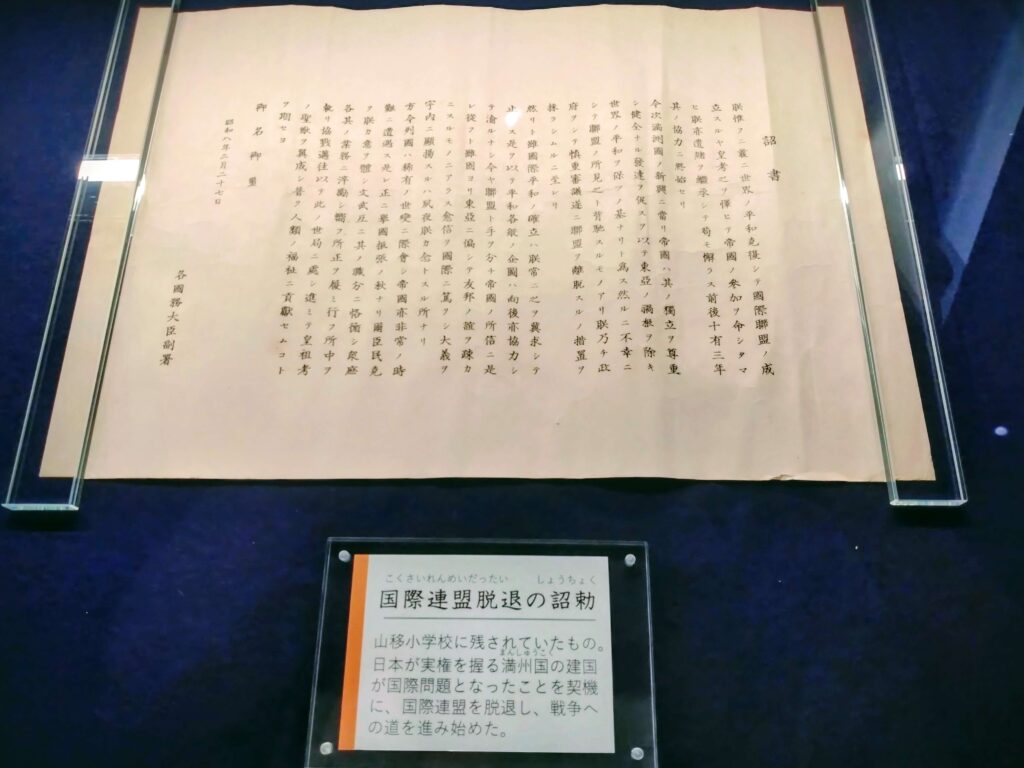

THE・教科書で見たワード「国際連盟脱退」。

不平等条約も解消されたので欧米諸国のような列強ムーブをかまそうとした(満州国建国)日本が総スカンをくらって逆ギレ脱退という最悪手を取った歴史の転換点ですね。欧米諸国の「俺らは良いけどお前は駄目」という態度への抗議だったのかもしれませんが、外交を狭まった視点で行えばどうなってしまうのか・・を痛感します。

上記資料は平成30年まで中津市耶馬渓に存在した山移公立小学校に残されていた詔勅(しょうちょく)。

詔勅とは天皇が公に意思を発表する文書のことです。

失礼を承知で言えば、当時も田舎だったであろう耶馬渓の小学校にまでこのような文書が発布がされていたのかという驚きと、現存していたのかという二重の驚きがありました。

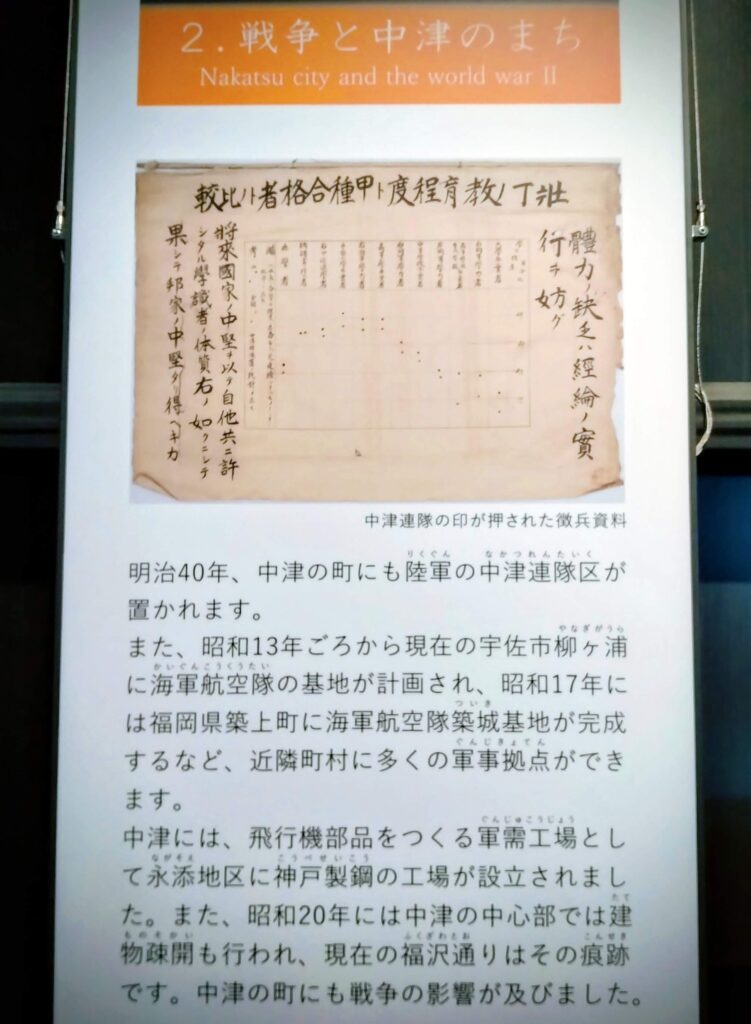

2.戦争と中津のまち

1941年12月8日、ハワイへの真珠湾攻撃によって第二次大戦へと参戦した日本。

挙国一致政策を行う中で、もちろん中津の街も人も戦争に巻き込まれていきます。

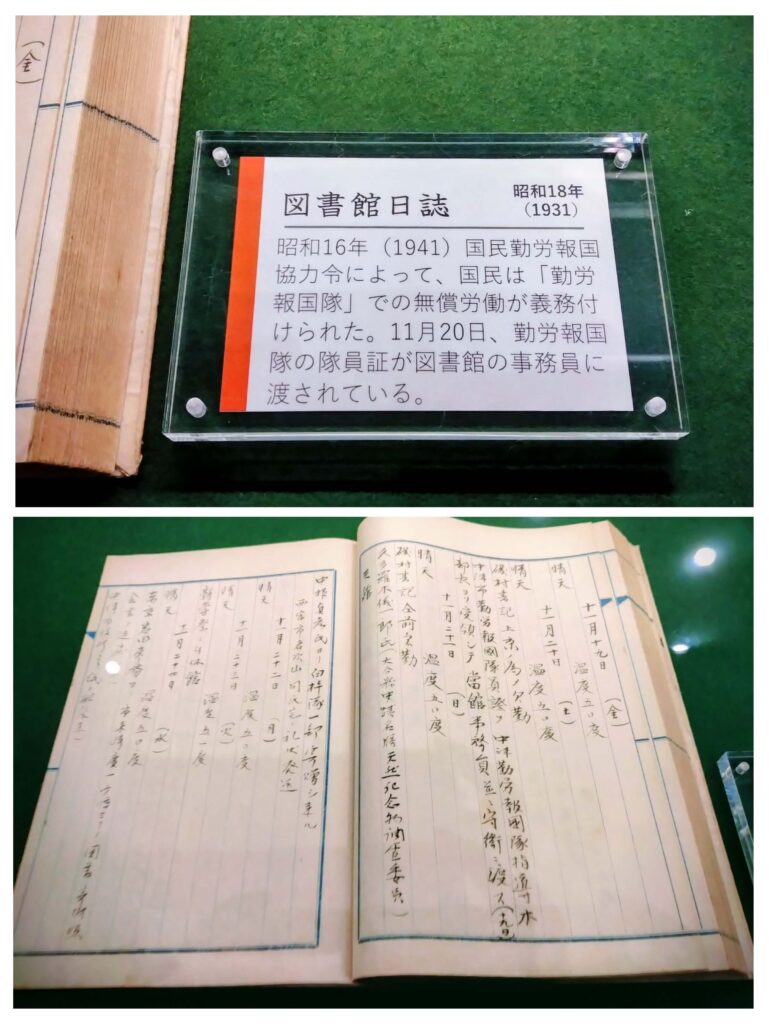

当時の状況をうかがい知ることができる図書館日誌。博物館近くにあった小幡図書館の日誌でしょうか?

国民に無償労働を義務付ける法律が発布されたなんて無茶苦茶ですが、それが戦争なのでしょう。

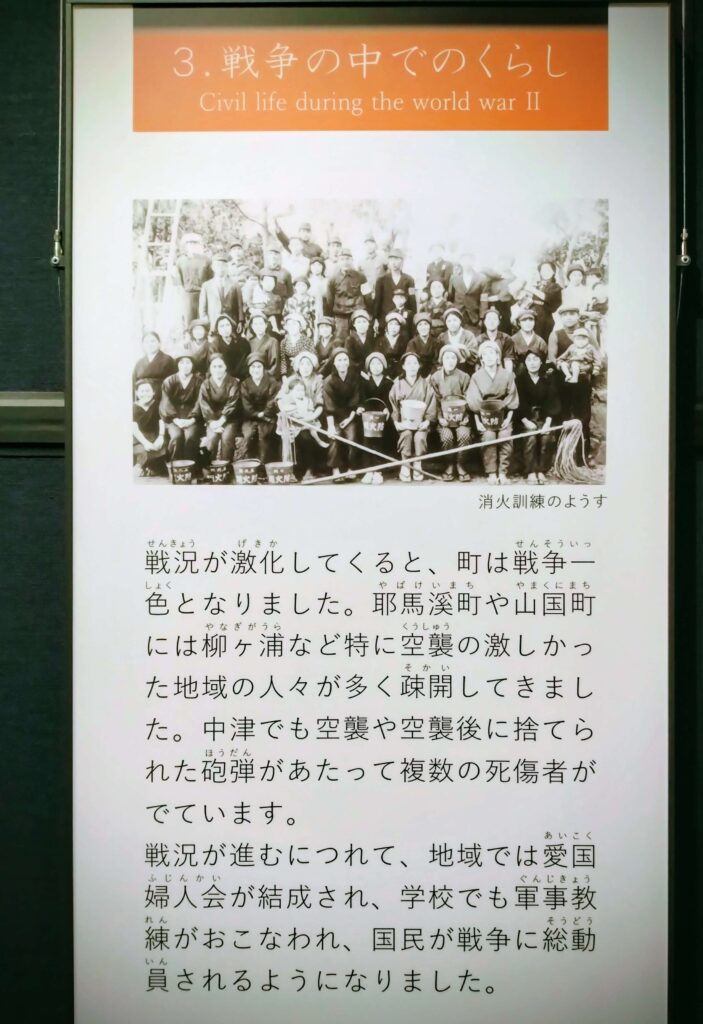

3.戦争の中でのくらし

終わりの見えない泥沼状態の戦況の中、日々の暮らしは続きます。

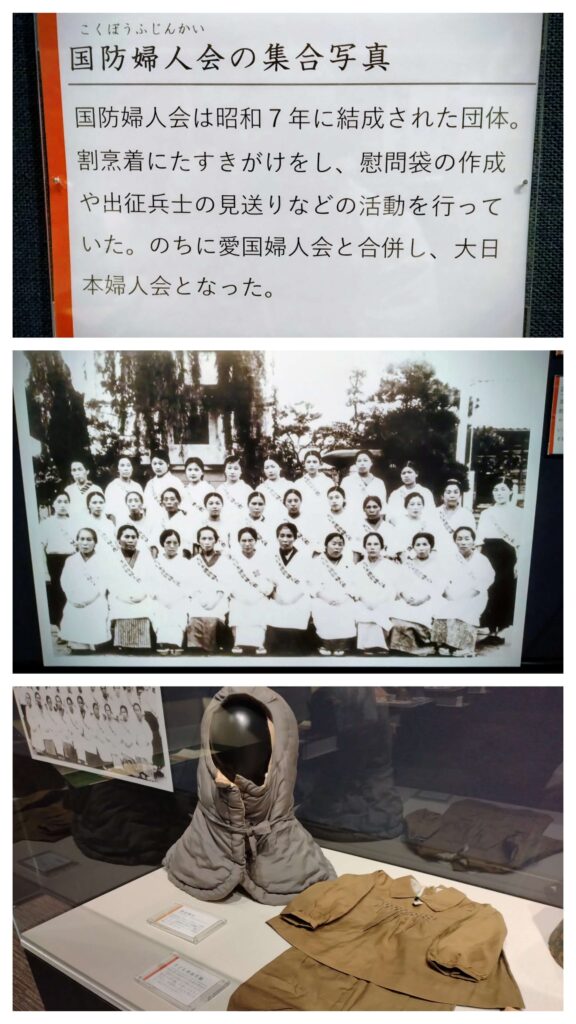

集合写真の中の女性たち。笑顔はもちろんありません。

一番下の写真、向かって左が防災頭巾、右が子供用の国民服です。国民服は礼装にもなるとされたそうで、つまり四六時中これを着るしかない状況だったわけです。

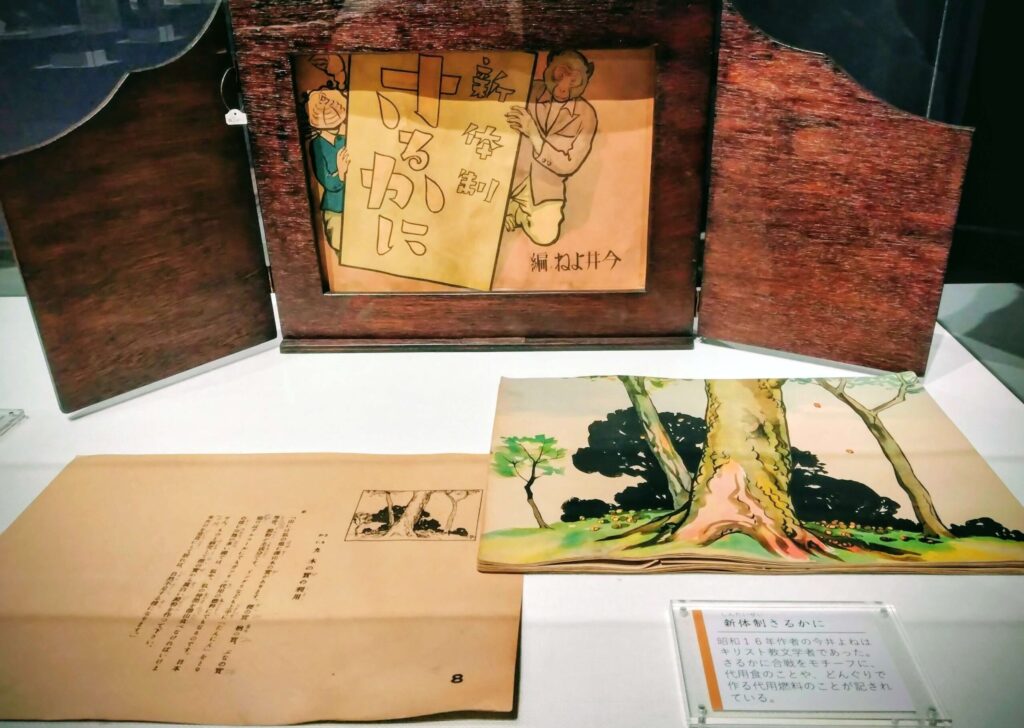

こちらは昭和16年(1941年)頃に作成された「新体制さるかに」。

童話の中にまで「戦争」が忍び込んできています。

内容は代用食のことや、どんぐりで作る代用燃料のことが記されているとのこと。竹やりで戦闘機に立ち向かおうとする類似例って感じ。

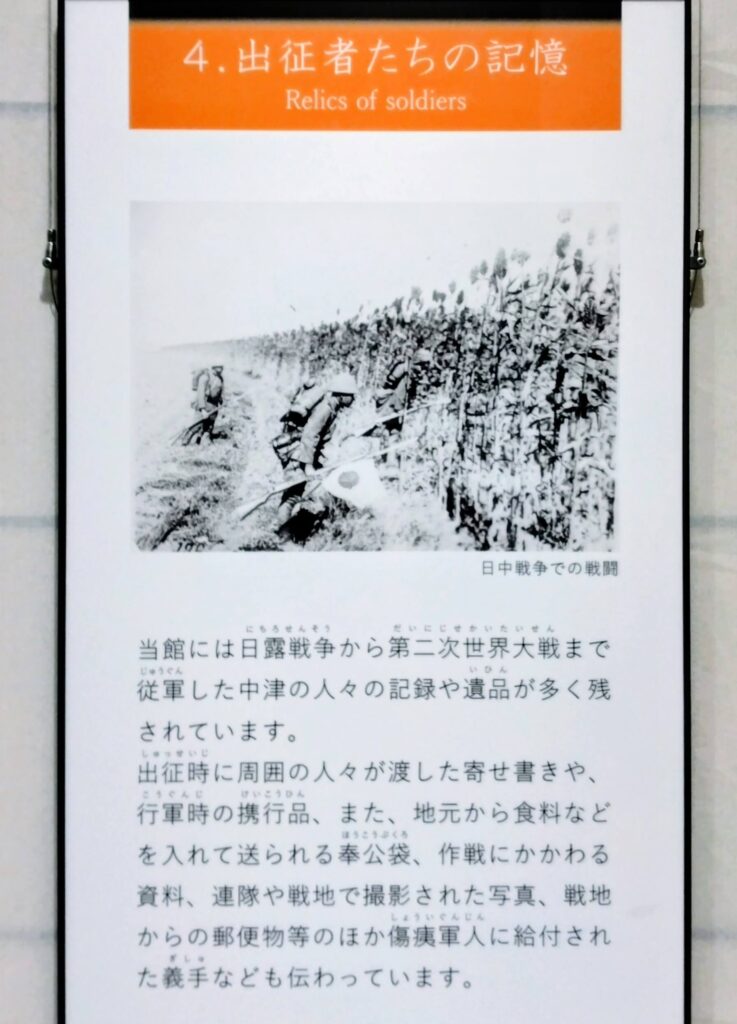

4.出征者たちの記憶

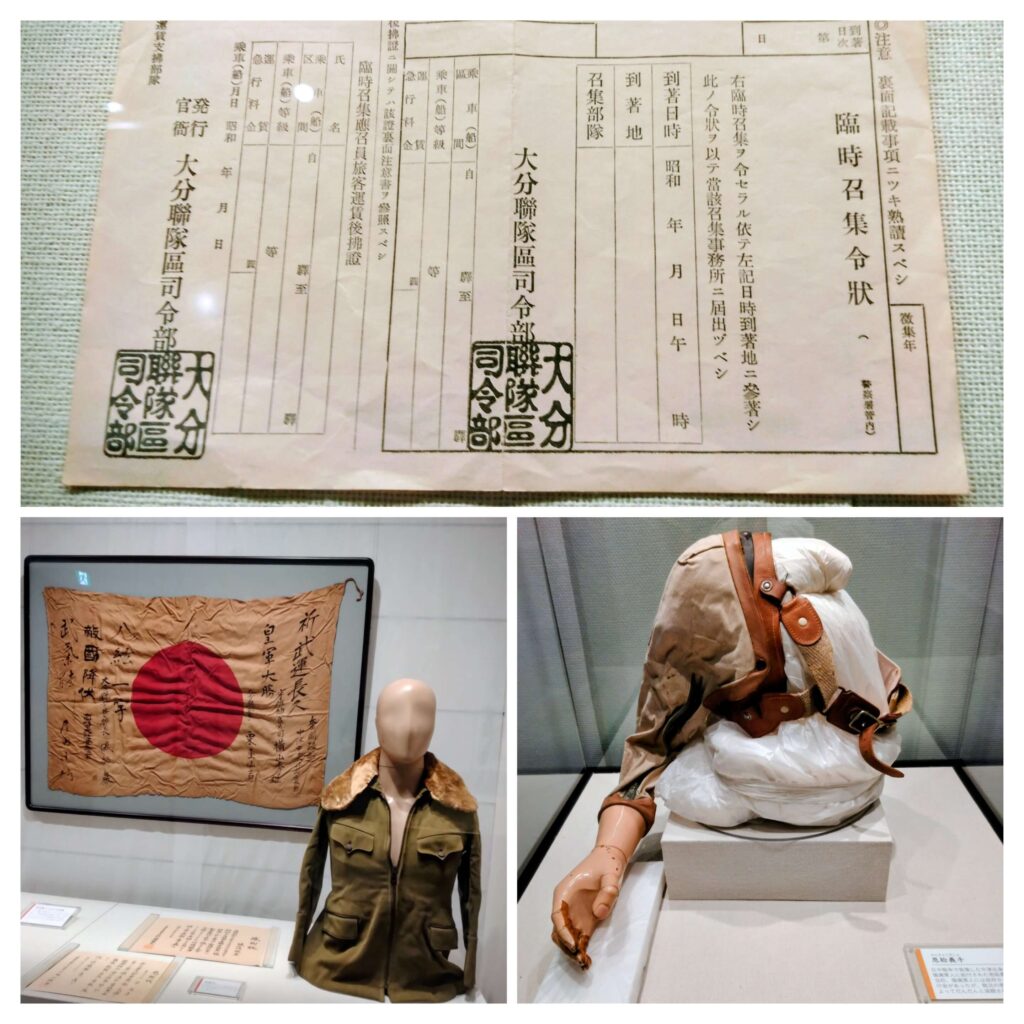

最後のコーナーは実際に出征した方達に関する資料が展示されています。

下記の資料は召集令状、いわゆる赤紙というやつですね。

大分連隊の用紙で未使用状態のものです。

最初は赤かったこの用紙も、戦争の激化によって染料すら足りなくなり最終的には薄いピンク色になっていったそうです。

寄せ書きがなされた国旗と、陸軍の防寒着。右は日中戦争で負傷した中津出身の方に恩給として与えられた義肢です。

傷痍軍人に対する恩給も戦況が激化するにつれ削減されていきました。

語り継ぐということ

私が展示の中でもっともインパクトを受けたのが、中津北高等学校放送部員による手記の読み上げです。

残酷描写もそのままに、いわゆる中津弁といわれるような方言で読み上げられる音声は臨場感にあふれており感銘を受けました。

毎年夏になると戦争というテーマでテレビ番組の特集が組まれ、定期的に戦争と恋愛を絡めた映画も製作されます。若く、美しい男女を主演に据えたそれらの映画を見た人はどんな感想を抱くのでしょうか。

戦争で引き起こされた悲劇、貧困、暴力、おぞましさ、むなしさ。

しかし我々日本が植民地支配していた国々へ与えていた苦しみを描写するような作品はほぼありません。博物館などで開催される戦争をテーマにした展示も、悲劇の主人公はあくまでも日本で、加害者としての記憶を語り継ぐものではありません。

私は資料や記録を見るたびに、これら以上の苦しみを現地の人々に与えたのが日本なのだということを念頭に置いて観覧しています。

関連記事:【中津市歴史博物館】戦争の記憶展【感想】